| 信州鳥居峠と旧塩尻峠 【2024/7/4-5:1泊】 map1 map2 map3 | pottering_home |

| 7/4 |

走行距離:walk+29km 奈良井駅8:48-9:48鳥居峠9:50-9:56御嶽神社10:12-10:47藪原駅11:19-(電車)-11:25奈良井駅11:35-11:55道の駅木曽ならかわ12:40-12:51贄川深澤家住宅-12:57贄川関所-13:12初期中山道分岐-13:28本山宿下町石造群13:35-13:43北国西街道(善光寺街道)・中山道分岐-14:16広丘駅-14:55ホテル |

| 7/5 |

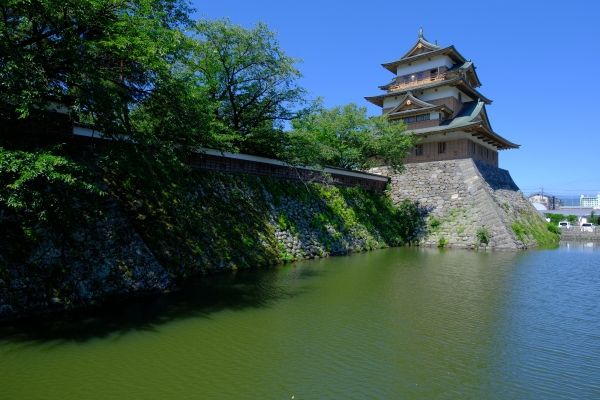

走行距離:35km ホテル7:10-7:47/153号・中山道分岐-7:52柿沢の双体道祖神-8:35旧塩尻峠8:50-9:00石船観音9:10-9:20/20号合流-9:40/20号から離れる-9:47高島城-10:23諏訪大社上社本宮10:40-10:56茅野駅 |

|

【計画】 信州には二つの鳥居峠がある。上州と信州の境にある鳥居峠と、中山道の奈良井宿と藪原宿の間にある鳥居峠だ。先月、前者 を走破したので、次は後者かなと考えた。調べてみると、当時の面影を残す峠道が残っていて、峠近くにはユニークな石仏もあるらしい。未舗装林道も並走しているようなので、そこを走るかとも考えたのだが、やはり昔ながらの峠道は捨てがたい。あれこれ考えた結果、峠は歩いて越え、その後旧中山道をたどって宿場巡りしながら塩尻までポタリングすることにした。日帰りでは少々慌ただしいので、塩尻で一泊し、翌日旧塩尻峠を越えて高島城や諏訪大社に寄り道しながら茅野まで走ってみることに。 一日の走行距離は30kmくらいなので、今回のお供はK3。 【輪行記】 <初日> 立川朝一の電車に乗り込み、鈍行列車を乗り継いで奈良井に着いたのは8時41分。駅近くの駐輪場に自転車をデポして、まずはhikeスタート。 しばらくは奈良井宿のメインストリートを進む。昔の面影を残す街並みは馬籠宿や妻籠宿に通じるものがある。朝早いためか通りには誰もおらず、かわりにツバメたちが勢い良く飛び回っている。  路傍の石仏 ここで唯一出会った観光客は、旅籠の風情を残す宿屋から出てきた外国人ファミリー。ここにもインバウンドの波が押し寄せてきている。 メインストリートを抜けて鳥居峠を示す標識に従って山道に入る。石畳の道を過ぎて、路傍の石仏にも癒されながらゆるゆると登っていく。  鳥居峠石碑 菊池寛の小説’恩讐の彼方に’で、主人を殺めた主人公が愛人とともに落ちのびた場所(人斬り強盗の拠点でもある茶屋)はこのあたりか。。。 茶屋からさらに山道を緩く登っていくと、鳥居峠の石碑が現れる。ここが分水嶺らしい。歩き始めてから1時間。 峠から山道を緩く下り、再び林道と合流してから御嶽神社方向へ。 6分ほどで御嶽神社。大きな鳥居があって、その奥に簡素な社がある。 ここは御嶽山の遥拝所でもあり、天気が良ければ御嶽山の姿を拝められるらしいが、今日は雲の中。 お目当ての石仏群は社の左右に数体づつ。石碑と混在している。 向かって左側には三笠大神、摩利支天、御嶽大神、一心行者等。右側には八海山大神、不動明王、勢至菩薩、帝釈天等。 いずれも御嶽信仰にゆかりのある神様/仏様たちのようだ。  一心行者 御嶽山と関連づけると、山頂:御嶽大神、山頂の隣:摩利支天、九号目:不動明王、六号目:三笠大神、五号目:八海山大神、行者は山の開祖あるいはそのお弟子さん、という感じか。 石造物の刻印を見ると、江戸から明治にかけて、お馴染みの高遠の石工などにより彫像されたもののようだ。  藪原駅 藪原に下っていく途中で、登ってくるハイカー10人ほどとすれ違う。外人さんカップルも一組。 藪原の街並みを過ぎて藪原駅に着いたのが11時前。2時間ほどのhikeを楽しんだことになる。 11時19分発の列車に乗り込み、奈良井には11時25分に戻った。この頃になると、奈良井宿のメインストリートでは観光客が三々五々そぞろ歩きしている。 自転車を展開して、11時半過ぎにbikeスタート。  平澤宿 漆で有名らしい平澤宿を抜けると、まもなく’道の駅木曽ならかわ’。 昼時なので、ここでランチ休憩。道の駅内の与志田というお店で、ざるそば定食を注文。蕎麦は普通に美味しいが、白米もついているので炭水化物祭り。天ざるにでもしておけば良かったか。 特産物の漆器(本物はいいお値段がついている)などを見学してから道の駅を出発。時刻は12時40分。 19号をちょっと走り、桃岡交差点で右折して贄川宿に入る。 静かな街並みをゆるゆる走っていくと、重文の深澤家住宅などが現れる。宿場の末端には贄川関所。当時の関所を復元したものらしい。中を見学できるらしいのだが、受付に人がいないので諦めて先へ。 19号に合流してからしばらく進み、桜沢トンネルの手前で右手のバイパス道に入る。再び19号と合流した先に、初期中山道との分岐。昔の中山道はここから牛首峠を越えて小野に抜けていたらしい。  本山宿石造群 宿の端っこには石造群があって、石仏が数体と石碑がいくつか並んでいる。石造物の写真などを撮りつつ、10分弱休憩。 19号を少々走ると今度は洗馬宿分岐。ここでも19号を離れ、街並みへ。ここも静かな街並み。 本山宿あたりから気になっていたのだが、表札の隣に***屋と書かれた別の表札がかかっている家が目に付く。おそらく屋号。それだけ街の歴史がある/昔の風習が残っている、ということなのだろうか。  中山道・北国西街道分岐 郷原宿を越えて広丘駅に着いたのは14時過ぎ。駅近くのモール(?)で時間調整し、ホテルには15時にチェックイン。hike & bikeの充実した行程を終えた。 <二日目>  旧塩尻峠 自転車を展開して、まずは19号をゆるゆる登っていく。 20号との交差点で153号にスイッチし、さらに南下。下大門交差点で東に向きを変える。 道が混んできたこともあって、大小屋交差点で旧中山道の標識を見て左に続く小道に入る。阿禮神社の先で再び153号に合流。 その先に塩尻宿本陣跡。幹線道路沿いなので、宿場町のイメージは薄い。 なおも153号をゆるゆる登っていき、四沢川を渡ったところで再び旧中山道の標識を見て左手の小径に入る。 下柿沢交差点には双体道祖神あり。ただ、摩滅激しくお顔の表情は不明。ここまでホテルから40分くらい。 このあたりから斜度が急になってきたので、無理をせず時々押し歩きモードに入る。 長野自動車道を越え、20号を横断。道は狭くなり、所々荒れ始める。なので、このあたりはほとんど押し歩き。 再び20号に合流し、少し進んで三度旧中山道の標識に従って脇道へ。傾斜が緩むと自転車を漕ぎ、急になると押し歩き、の繰り返し。  馬頭観音@石船観音 奥に進んでみると、立派な展望台がある。そこからの展望は。。。 東側には諏訪湖、その先には八ヶ岳、うっすらと富士山のシルエットも。西側は電線越しに穂高の峰々。昔日の峠からの展望もかくの如し? 15分ほどゆっくりしてから下山(?)開始。諏訪側の傾斜もかなり急でしかも道は荒れ気味なので、しばらくは自転車を押し歩き。 10分ほどで石船観音。ちょっと道草。小さい社があって、そこに石船に乗った馬頭観音が祀られているらしい。隣に流れる沢の近くには水神の石碑と馬頭観音の石仏。 このあたりから傾斜が緩んできたので、自転車漕ぎを再開。  高島城 あとは20号を道なりに進みつつ、諏訪湖のまわりをぐるりと巡る。 上諏訪駅の手前で20号を離れ、南下。10分弱で高島城に到着。堀と天守閣の取り合わせがいい感じ。 お城の中を突っ切り、次のターゲットである諏訪大社上社本宮へ。 スマホの地図を頼りに、ローカルな道の左折・右折を繰り返し、諏訪大社には10時20分過ぎに到着。 境内を一巡りし、本殿で参拝。去年 諏訪大社下社(春宮・秋宮) に行っているので、これで諏訪大社ほぼコンプリート。(近くに諏訪大社上社前宮があるらしいのだが、パスした) 15分ほど境内をふらついてから、茅野目指して出発。ローカルな道を走ること15分ほどで茅野駅に到着。 自転車をたたんで駅ビル内のレストランで昼食。炎天下自転車を走らせてきたので、キンキンに冷えた生ビールで蘇生。 今回のように電車と歩きと自転車を組み合わせれば、静謐を旨とする旅の自由度は格段に広がる。それは時と場所に応じて色々な神様/仏様を味方につけるようなもので、かつての山岳信仰のあり様と似ていなくもない。節操の無さに眉をひそめる向きがあるのも事実だけど、個人的には一途よりこちらの方が好み。座右の銘が’融通無碍’と’隠れて生きよ’なので。 |